Par maclarema le mardi 25 mars 2014, 11:11 – Israël-Palestine

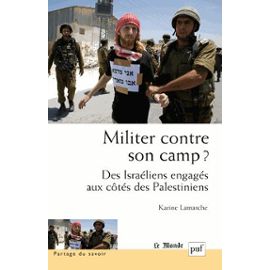

Des Israéliens engagés aux côtés des Palestiniens

(Karine Lamarche, PUF, 2013)

Rédigé par Reine.

Il s’agit de la version raccourcie (196 pages) d’une thèse de doctorat en sciences sociales soutenue en 2010. Karine Lamarche, jeune chercheuse française rattachée à l’université de Lille III, s’est rendue plusieurs fois depuis son adolescence en Israël, d’abord comme touriste puis comme chercheuse en sociologie.

De 2006 à 2010, juste après la fin de la seconde Intifada, elle choisit d’enquêter sur des Israéliens qui militent contre l’occupation à Jérusalem-Est et en Cisjordanie.

Ces groupes nés dans les années 2000 sont bien plus radicaux dans leurs actions que les groupes pacifistes antérieurs comme La Paix maintenant. Pendant 10 mois en discontinu sur ces 4 ans, elle se mêle à leurs activités et de cette façon rencontre et interroge une soixantaine de militants. En même temps, elle loge chez des Israéliens hostiles à ces luttes, ce qui lui permet d’appréhender l’écart entre ces militants (quelques centaines) et les positions dominantes du reste de la population.

A partir de ces entretiens, elle énonce, dès son introduction, sa thèse : comment des Israéliens appartenant, pour une grande majorité, à l’élite du pays, y compris militaire, (née en Israël, ashkénaze, très éduquée) en viennent-ils à passer « de l’autre côté » (en Palestine) et à militer contre leur camp ? Et comment, en étant actifs contre l’Occupation, parviennent-ils à rester des citoyens israéliens ? Elle tire de ses enquêtes des analyses approfondies, subtiles et tendant à l’objectivité « si c’est possible, dit-elle, sur un terrain aussi sensible, où l’on est sans cesse sommé de prendre position ». C’est un ouvrage dense, détaillé, entrecoupé d’extraits d’interviews et délicat à résumer en quelques lignes.

Dans le premier chapitre, Karine Lamarche s’interroge sur les chemins qui mènent au militantisme.

Les origines familiales sont diverses : certains, issus de familles de gauche, laïques et même religieuses poursuivent l’héritage reçu. D’autres au contraire, issus de familles de droite, souvent religieuses orthodoxes et parfois vivant dans les colonies, se convertissent à une idéologie opposée, en « rupture de linéarité biographique »

Des expériences intellectuelles marquantes (cours d’universitaires eux-mêmes engagés, lectures) ou la pratique de certaines professions (avocat, métiers de la santé) peuvent conduire à s’engager. La fréquentation de l’Université permet la rencontre avec d’autres militants. Les voyages à l’étranger, en particulier en Europe, permettent une prise de distance, un « décentrement » salutaires.

D’autres éléments favorisent le passage à l’acte : la disponibilité (50% des militants ont de 20 à 35 ans et sont étudiants ou cadres de l’enseignement ou exercent des professions libérales et artistiques, 25% sont des retraités). Le milieu social joue son rôle quand il faut trouver, dans la constellation des ONG qui existent, celle qui conviendra. Mais en dépit de ces critères, les motivations du passage au militantisme actif restent souvent multifactorielles et opaques et on constate une grande labilité de l’engagement : on y va, on en sort, on y revient suivant les contextes politiques très changeants et selon les périodes de sa vie.

Une expérience retient toutefois particulièrement l’attention car elle est la principale source d’engagement, c’est la confrontation à la violence et à l’injustice au cours du service militaire, phénomène amplifié au cours des deux Intifada ( 1987-1993 ; 2000-2005). A ce propos la sociologue prend le temps d’analyser de manière plus approfondie trois enquêtes menées auprès de trois hommes d’âges différents qui se sont positionnés nettement par rapport à l’armée. A travers ces trois exemples on perçoit que c’est la prise de conscience douloureuse du rôle que joue leur armée qui conditionne l’insubordination de ces soldats et leur inscription dans le militantisme.

Dans le second chapitre, Karine Lamarche réfléchit sur les métamorphoses profondes que vivent ces militants, agir ainsi contre l’occupation représentant une double transgression.

Les Palestiniens avec lesquels ils luttent représentent les ennemis de l’Etat d’Israël, menaçants, possiblement terroristes (surtout après la série d’attentats sanglants dans les années 2000). Or ils les fréquentent, se lient parfois d’amitié avec eux et franchissent Mur, barrières, ligne verte, en se rendant dans des zones interdites et fantasmées.

D’autre part ils se confrontent physiquement à leur propre armée, institution centrale en Israël, garante de la sécurité de l’Etat. Les manifestations dans les Territoires occupés étant plus réprimées qu’en Israël, le danger encouru est plus important. Certes l’armée, qui craint des bavures vis-à-vis de ses ressortissants, évite de les viser avec des armes létales et l’Etat les condamne à de courtes peines. Mais ce traitement « de faveur » (par rapport à celui plus sévère réservé aux Palestiniens) n’empêche ni les angoisses ni les questionnements identitaires. En effet le fait de s’opposer à l’armée fait s’écrouler les grands mythes fondateurs de l’Etat et ces engagés ont l’impression de « quitter Massada » ( allusion au serment qu’ils prêtent à leur entrée dans l’armée : « Massada ne tombera pas une seconde fois »). Ils ressentent aussi le besoin de rester en retrait des grandes commémorations collectives et organisent souvent des cérémonies alternatives où sont associés morts israéliens et palestiniens.

Quand ils reviennent de leurs activités en territoire palestinien, les militants éprouvent des sentiments mêlés de culpabilité (vis-à-vis de leur situation de privilégiés) et de colère (face à l’indifférence ou l’hostilité de leurs concitoyens). Pour autant ce ne sont pas des transfuges. Ils connaissent bien les codes de la désobéissance, ne franchissent pas de ligne rouge en passant à la lutte armée. Ils continuent d’habiter dans les grandes villes de leur pays car vivre en territoire occupé serait pour eux assimilé à de la colonisation. Rien n’est simple non plus « de l’autre côté » et la proximité avec des Palestiniens n’empêche pas le fossé social et culturel, ni l’inégalité des situations. De vraies amitiés durables sont évoquées mais elles restent marginales.

Dans le dernier chapitre, l’auteur évoque les changement concrets qui interviennent dans la vie de ces militants.

Tout d’abord elle constate qu’il y a différents degrés d’engagement : certains sont des professionnels salariés d’ONG, d’autres y consacrent des moments réguliers, d’autres enfin agissent ponctuellement selon les « offres » : par exemple en automne pour aider à la cueillette des fruits ou lors de circonstances extraordinaires. Mais quel que soit le degré d’implication, on constate qu’ils ne se départissent jamais totalement de leur engagement. Pourtant les difficultés sont nombreuses. Si ce militantisme ne détruit pas les relations parents/enfants, en revanche il crée des conflits avec d’autres membres de la famille et des amis de longue date. Le choix d’un conjoint est souvent tributaire des choix idéologiques et politiques. De plus le militant peut se sentir un paria, surtout que le climat s’est durci depuis 2000. Par exemple depuis 2004 l’Israël Academia Monitor dresse des listes noires, rendues publiques, d’universitaires opposés activement à l’Occupation.

Alors comment tenir dans un tel contexte, malgré les risques encourus tant physiques que psychologiques, malgré la stigmatisation sociale ? En recueillant aussi des bénéfices de leur engagement, les militants se sentent en accord avec leurs valeurs, ils vivent des expériences nouvelles, assouvissent leur besoin d’altérité fréquent dans un si petit pays. Agir les libère de leurs sentiments négatifs de honte et de colère et leur donne le sentiment d’appartenir à une autre communauté. Certains disent même devenir « accros » à cette forme de lutte

En même temps le désengagement les guette, ils peuvent se lasser de constater que la situation, loin de s’améliorer, empire. Certains, minoritaires, envisagent même de s’exiler, d’accomplir leur « yerida » (émigration) à l’inverse de « l’alya » (immigation). Une grande majorité souhaite cependant continuer à vivre en Israël avec l’obligation morale de poursuivre la lutte. Jeter l’éponge reste difficile et culpabilisant.

Sa conclusion

Actuellement l’Occupation ne cesse de s’étendre et la solution de deux Etats semble bien compromise. Par conséquent quel rôle peuvent encore jouer ces militants à part d’être exemplaires pour eux-mêmes et pour les observateurs étrangers? Cette dimension éthique n’est pas négligeable et elle sert à mettre du sable dans les rouages. Des victoires obtenues (comme la récupération par les habitants de Khirbet Yanoun de leur village en 2002, ou l’ouverture de la Route 443 aux Palestiniens en 2009) prouvent qu’il est possible d’ouvrir quelques brèches dans le Mur. Le film Cinq caméras brisées (2011) de Emat Burnat (Palestinien de Bil’in) et Guy Davidi (cinéaste militant israélien), qui raconte de manière concrète la résistance du village de Bil’in à l’occupation, a été acclamé dans des festivals internationaux et nominé aux Oscars d’Hollywood en 2013. Malgré leur petit nombre et un certain isolement les militants israéliens les plus radicaux réussissent donc à alerter l’opinion internationale.

Mon point de vue sur le livre

Un livre passionnant, très documenté, sur un sujet sensible et peu traité. Je me sens proche de ces Israéliens militants (j’en ai rencontré lors d’un voyage en Israël) non seulement pace qu’ils témoignent d’un courage certain à s’opposer à la doxa de leur pays mais aussi parce qu’ils me paraissent très lucides de penser que seuls le retrait des colonies et une relation d’égalité avec les Palestiniens garantiront une paix durable et à long terme l’existence même d’Israël. Cet ouvrage donne corps à notre tableau des forces de paix et à nos convictions.

Note

Le texte est suivi d’une bibliographie détaillée et d’un glossaire des groupes militants mentionnés dans le livre.

Article très interressant. Merci Reine