Ce film a fait partie de la sélection La Quinzaine des cinéastes à Cannes en mai 2025, et j’ai eu l’occasion de le voir en avant-première à Paris en présence de l’auteur. Il s’agit du cinquième long métrage de Nadav Lapid*. Le synopsis est simple. A Tel-Aviv, Y musicien de jazz. et Yasmine danseuse, qui vivent avec leur enfant d’1 an et demi, pour gagner leur vie se vendent à des soirées d’ultra riches. Au cours de ces fêtes orgiaques ils amusent la galerie, répondent à tous les caprices des invités jusqu’à la maltraitance (ramper, lécher des bottes etc.), se prostituent en fin de soirée chez des nantis en mal d’affection. En un mot ils se soumettent, disent « oui » (ken en hébreu) à tout. Continuer la lecture

Liens

-

Articles récents

- Film Oui (Ken) de Nadav Lapid (2025) présenté au Festival de Cannes 2025, en salles le 17 septembre

- Comment Hitler est-il arrivé au pouvoir ?

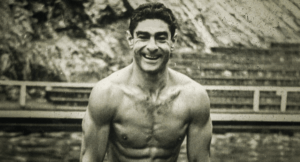

- Le nageur Alfred Nakache (1915-1983) : le régime de Vichy et le sport.

- Il est grand temps que la guerre cesse – CRI d’humeur

- Spoliation et « aryanisation » des biens juifs sous Vichy : restitution et réparation 1995-2025 (2)

- Colloque du 7 décembre 2024 : Israël, sortir de l’impasse? (en Israël ou en France)

- Contre la venue d’un ministre israélien d’extrême droite en France

- TATAMI , un film fort et libre

- 7 octobre : ouvrage de Lee Yaron (Grasset 2024)

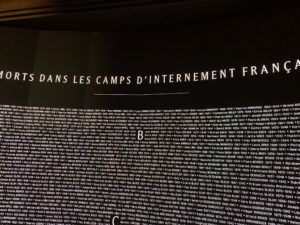

- Un monument dédié aux Juifs morts sur le territoire français entre 1940 et 1944

- Le Déserteur (The vanishing soldier) : film israélien de Dani Rosenberg (2024). Cours, Schlomi, cours!

- Gilles Kepel: « Holocaustes » (au pluriel)

- Quelle co-existence entre Israéliens et Palestiniens ?

- Spoliation et « aryanisation » des biens juifs sous Vichy : restitutions et réparations dans l’après-guerre (1)

- Standing Together

- Représenter l’irreprésentable? Réflexion à partir du film « La zone d’intérêt » de Jonathan Glazer

- Un livre/une mise en scène : les Emigrants de W.G.Sebald (1992)/Kristian Lupa (actuellement)

- le 21 janvier, marche contre la promulgation de la loi immigration

- SHTTL film d’Ady Walter (2023)

- Appel d’organisations israéliennes au Président Biden : Stoppez la catastrophe humanitaire

- L’affiche rouge

- Pour savoir de quoi on parle : Palestine/Israël 1918-2023 (dates, faits, cartes)

- Pour savoir de quoi on parle : la Palestine de -2000 à 1918 (dates, faits, cartes)

- Que les combats cessent

- Après l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël

- Pierre Dac, le parti d’en rire

- De Pitchik à Pitchouk, de Jean-Claude Grumberg (1)

- l’Ukraine est-elle sous la coupe de nazis ?

- De très nombreux Israéliens s’élèvent contre les atteintes à la démocratie

- Les Juifs d’Italie (4) : de 1945 à aujourd’hui

- Les Juifs d’Italie (3) : l’ère fasciste (1922-1945)

- Les Juifs d’Italie (2) : du ghetto à l’émancipation (1492-1922)

- Les Juifs d’Italie (1) : de l’Empire romain à 1492

- Un nouveau gouvernement israélien plus qu’inquiétant

- Exposition Sam Szafran au musée de l’Orangerie (Paris) jusqu’au 16 janvier 2023

- La révolution culturelle nazie

- Quelques impressions d’un voyage en Israël

- Jean-Luc Godard et l’obssession des Juifs

- L’exposition « Proust du côté de la mère » au musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris jusqu’au 28 août

- Les Juifs d’Odessa « puits involontaire de nos calamités » : 1939-2022

- Les Juifs d’Odessa « étoile de l’exil » (selon Isaac Babel*) jusqu’en 1939.

- Les Juifs en Ukraine

- L’antisémitisme tue

- Richard Malka : le droit d’emmerder Dieu, éditions Grasset 2021 (81 pages)

- Théâtre : un Vivant qui passe, d’après le film de Claude Lanzmann ou l’ambiguité de la neutralité

- Visite de l’exposition Juifs d’Orient, une histoire plurimillénaire

- Les séries israéliennes : épisode 2 Our Boys (Nos garçons), Betipul (En thérapie)

- L’antisémitisme aux Etats-Unis (suite)

- L’Etat français et les cultes religieux juifs et musulmans

- Conférence JCall / La paix maintenant ( 8 novembre 2021) : Premier bilan du nouveau gouvernement israélien

- Les séries israéliennes : épisode 1

- A serious man : film d’Ethan et Joël Coen (2009)

- Les Juifs au temps de Napoléon

- Les Juifs américains : 5 Aujourd’hui

- Les Juifs américains : 4 De 1945 à aujourd’hui

- A la recherche des traces du ghetto de Varsovie

- Rassemblement contre l’antisémitisme et le racisme, 14 février 2021

- Les Juifs américains : 3 L’immigration d’Europe orientale 1881-1939

- Les Juifs américains : 2 L’immigation « allemande »

- Les Juifs américains (1654-1939) : 1 Aux origines

- Nazisme et management

- Le Complot contre l Amérique, roman de Philip Roth (2004)

- Le temps d’Olga et des autres

- L’exposition Christian Boltanski : Faire son temps (Centre Pompidou jusqu’au 16 mars)

- Confort

- Les Druzes en Israël

- Recherches généalogiques : tombeau pour « mes » disparus de Pologne.

- Les organisations de bienfaisance israélites face à l’immigration juive en France (1880-1930)

- Sionisme et antisionisme : de quoi parle-t-on?

- L’internement des nomades en France entre 1939 et 1946

- Hommage à l’écrivain Aharon Appelfeld

- Archéologie à Jérusalem : enjeux

- La montée de l’antisémitisme en Europe corrélative à la fragilisation des démocraties

- Regard (d’une descendante) sur le judaïsme lorrain

- Bref aperçu de la longue histoire des Juifs en Roumanie

- Regard sur le judaïsme alsacien

- FOXTROT : film de Samuel Maoz, 2017 (encore en salles)

- Où en est le mouvement national palestinien ?

- The Gatekeepers (les Sentinelles) film documentaire israélien 2012

- Rencontre avec Avi Buskila, directeur de Shalom Akhshav

- Israël / Hezbollah, quel avenir ?

- Le difficile parcours des jeunes mineurs étrangers isolés

- Les Juifs en terres d’islam : seconde partie, XXè siècle, le temps de l’exclusion et de l’exil

- Présence des Juifs en terres d’islam : première partie, du 7ème au 19ème siècle.

- Le Golem, toujours d’actualité

- Des solidarités envers les migrants et réfugiés (1)

- Judas roman d’Amos Oz (2016)

- Rencontre avec Ali Abu Awwadn responsable palestinien de l’ONG Roots

- Un pôle de l’histoire juive ashkénaze : le shtetl

- BILLET D’HUMEUR

- Que devient le camp de la paix en Israël ?

- Comme deux soeurs (Ahayiot, ahayiot) de Rachel Shalita (2015)

- Les Falashas et Israël

- Réglement du conflit israélo-palestinien : espoir pas mort ?

- L’Europe ferme ses frontières

- Une expérience personnelle : l’enseignement du français aux demandeurs d’asile et réfugiés.

- Que se passe-t-il en Syrie ?

- Israël entre chaos régional et défis intérieurs.

- Would you have sex with an Arab ? Film de Yolande Zauberman (2011)

- Bruxelles 2016 / Evian 1938 : un même NON à l’accueil des réfugiés

Catégories

Étiquettes

- anti-judaïsme

- antisémitisme

- art

- campagne SISO

- cinéma

- collaboration

- colloque

- colonisation

- communauté

- dialogue

- droits humains

- exposition

- film

- gaza

- Golem

- guerre

- guerre civile

- Hezbollah

- histoire

- identité

- iran

- islam

- Israël

- judaïsme

- livre

- management

- migration

- musée

- napoléon

- nazisme

- ONg

- paix

- Palestine

- politique

- pologne

- Proche Orient

- racisme

- roman

- Roumanie

- shoah

- solidarité

- sport

- théâtre

- ukraine

- économie