Marc Chagall : le shtetl

Rivka (ma grand-mère) Perla (mon arrière- grand-mère) Annette(ma mère)

à Pulawy, Pologne en 1936

Je commencerai cet article par une blague du shtetl adaptée aux années 50 :

Je commencerai cet article par une blague du shtetl adaptée aux années 50 :

Deux juifs d’un shtetl polonais discutent, assis au bord d’un trottoir. L’un d’eux lit le journal et informe l’autre du résultat d’un match sportif qui a opposé l’Argentine au Paraguay. Et alors?, dit l’autre. Alors voilà 2-1 pour l’Argentine. L’autre réfléchit longtemps, intensément, avant de lâcher enfin : Et c’est bon pour nous?

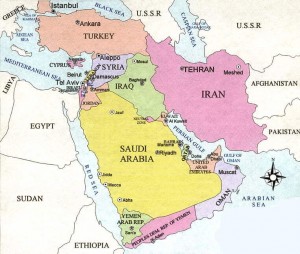

Le mot yiddish « shtetl » (pluriel « shtetlech ») vient de l’allemand dialectal « Städtle », petite ville, et désigne de manière affectueuse un village ou une grosse bourgade juive d’Europe centrale et orientale, aux confins du rural et de l’urbain. Il naît à la fin de l’époque médiévale, au XIVème siècle, quand les juifs allemands eux-mêmes d’origines diverses, implantés depuis le IXème siècle dans des villes de la Moselle et du Rhin, doivent fuir vers l’Est à cause des persécutions liées à la religion (rôle des Croisades et de la Peste noire 1348- 1351) et au rôle économique prépondérant d’une petite catégorie de juifs jalousé par les chrétiens. Le « yiddishland » devient un vaste territoire jamais stable, qui comprend jusqu’en 1939, début de sa désintégration et de sa disparition totale sous les coups des Nazis et de leurs collaborateurs, les régions ou pays suivants : la Pologne, la Russie de l’ouest, l’Ukraine, la Biélorussie, les pays baltes (surtout la Lituanie), la Moldavie, la Galicie, la Roumanie orientale, la Transylvanie, la Bohême, la Slovaquie, la Bucovine, la Ruthénie subcarpathique…dont les appartenances changent au gré des événements politiques et des guerres, en premier lieu les partages successifs de la Pologne (1772, 1793, 1795), le démantèlement de l’Empire austro-hongrois en 1918 et bien sûr les deux guerres mondiales et les effets des totalitarismes.

En outre, et c’est un point important, les shtetlech sont eux-mêmes traversés dès le XVIIIème siècle et jusqu’en 1939 par les idées qui se répandent en Europe de l’Ouest et en Russie, à savoir le courant des Lumières qui imprègne fortement la Haskalah* née en Allemagne, puis le socialisme international et le bundisme, le sionisme enfin dans la seconde moitié du XIXème siècle.

Dans un monde en plein basculement, où la violence de la guerre et du terrorisme le dispute au cynisme, à l’indifférence ou à l’impuissance internationale, poussant à l’exil sur les routes d’Europe ou sur la mer Méditerranée des millions de personnes (voir l’article de Marianne), je me suis demandé comment je pouvais me rendre et me sentir utile depuis ma place de Française, enseignante en lettres et descendante de grands-parents réfugiés en France à la fin des années 1920, qui avaient fui les pogroms en Pologne et Russie, pour trouver une vie meilleure « au pays des Droits de l’Homme ». Depuis un an j’aide des demandeurs d’asile et des réfugiés statutaires à apprendre et comprendre la langue française ou à perfectionner leur niveau. Je pratique ce bénévolat dans le cadre de deux associations très différentes.

Dans un monde en plein basculement, où la violence de la guerre et du terrorisme le dispute au cynisme, à l’indifférence ou à l’impuissance internationale, poussant à l’exil sur les routes d’Europe ou sur la mer Méditerranée des millions de personnes (voir l’article de Marianne), je me suis demandé comment je pouvais me rendre et me sentir utile depuis ma place de Française, enseignante en lettres et descendante de grands-parents réfugiés en France à la fin des années 1920, qui avaient fui les pogroms en Pologne et Russie, pour trouver une vie meilleure « au pays des Droits de l’Homme ». Depuis un an j’aide des demandeurs d’asile et des réfugiés statutaires à apprendre et comprendre la langue française ou à perfectionner leur niveau. Je pratique ce bénévolat dans le cadre de deux associations très différentes.