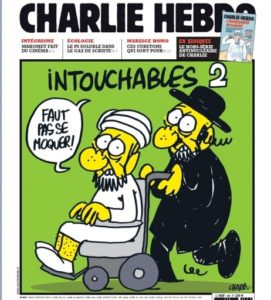

Autant commencer par là : Godard est pour moi un cinéaste majeur de l’histoire du cinéma, j’ai vu presque tous ses films, et ce qu’il a été ou dit n’enlèvera rien à son immense talent. Symbole de la modernité, autant par son génie des images et du son que par

l’introduction dans les films eux-mêmes d’une intellectualité réflexive, d’un méta-langage sur le cinéma, il n’aura cessé de nous provoquer par ses paradoxes brillants et énervants contenus dans ses critiques des Cahiers du cinéma, ses interviews, ses coups d’éclat au Festival de Cannes, ses oeuvres. Il creuse un sillon singulier, très différent de ses amis de la Nouvelle Vague*, car il est en quête d’expérimentations personnelles et collectives permanentes (groupe Tziga Vertov*) au risque de l’autodestruction et du dérapage idéologique. Ses premiers films (A bout de souffle 1960, Le Mépris et Le Petit soldat, 1963, Pierrot le fou, 1965), font partager au spectateur des histoires en prise avec l’actualité, (émancipation de la jeunesse et de la femme en particulier, guerre d’Algérie…). Une narration sous-tend la fiction, les personnages existent fortement. A la fin des années 1960, militant exalté de mai 68, il tourne des films plus secs, purement politiques comme La Chinoise 1967, Pravda 1969 ou Vent d’est 1970. Au début des années 1980 il retourne aux histoires (même si elles sont constamment entrecoupées, non linéaires), avec des « vedettes »comme Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Jacques Dutronc, Alain Delon, Johnny Hallyday …grâce à des producteurs connus (Marin Karmitz ou Alain Sarde) avec lesquels il entretient des relations houleuses, comme le personnage de Michel Piccoli avec son producteur dans Le Mépris, 20 ans auparavant. A partir de 1990 l’univers se fait plus personnel, sous forme de journaux intimes comme JLG/JLG (1994) ou de réflexion plus apaisée sur l’art du cinéma dans les 8 épisodes de Histoire(s) du cinéma*(1989-1999). Les derniers opus, plus abscons mais émaillés d’images hypnotiques commentées d’une voix caverneuse par l’auteur, sont un adieu aux utopies politiques (Film Socialisme 2010), au cinéma (Adieu au langage 2014), à l’industrie du cinéma et au public (Le Livre d’image 2018, non sorti en salle à sa demande, diffusé uniquement sur Arte). Continuer la lecture